北関東世界遺産めぐり 2017.10.12.〜14.

今回の旅は群馬県富岡市から草津温泉

そして栃木県日光市へ行ってきました

秋雨前線の影響で

期待していた山の紅葉は見ることができませんでしたが

史跡を・文化財を訪ねて歩きました

最初に向かったのは・・・

富岡製糸場

群馬県富岡市

明治5年(1872)に明治政府が設立した官営の器械製糸場です。

民営化後も一貫して製糸を行い、製糸技術開発の最先端として国内養蚕・製糸業を世界一の水準に牽引しました。

また、田島家、荒船風穴、高山社などと連携して、蚕の優良品種の開発と普及を主導しました。

和洋技術を混交した工場建築の代表であり、長さ100mを超える木骨レンガ造の繭倉庫や繰糸場など、

主要な施設が創業当時のまま、ほぼ完全に残されています。

2014年世界遺産に登録されました。

(富岡製糸場HPより)

ここは東置繭所

富岡製糸場の歴史の紹介や実演、売店などがあるメインの施設です

2階は繭を保管する大きな倉庫となっています

そして広い工場の敷地内には製品になるまでのすべての作業が行われる施設や

診療所、検査人館、首長館など・・・当時の技術を見学することができます

ここは女工さんたちの寄宿舎

少し残念だったのは

西置繭所が保存修理工事見学施設になっていたことと

撮影禁止のところが多かったことです

あゝ野麦峠をイメージして見学しましたが

電気のない明治初期とは思えないほど

福利厚生に気配りされた富岡製糸場がありました

次は・・・

楽山園

群馬県甘楽町

楽山園は、江戸時代初期に織田氏によって造られた小幡藩邸の庭園です。

池泉回遊式の借景庭園で、「戦国武将庭園」から「大名庭園」へと移行する過渡期の庭園と位置付けられ、

京都の桂離宮と同じ特色があります。

景石(けいせき)の置かれた池を中心として、「中島」や「築山」を築いて起伏のある地形を造り出し、

「梅の茶屋」や全国的にも珍しい五角形の形状をした「腰掛茶屋」など複数の茶屋を配し、

それらを巡る園路にも工夫を凝らしています。

借景庭園としても秀逸で、庭園の西側にある雄川(おがわ)をはさんで紅葉山(もみじやま)、

南方の連石山(れんせきざん)、熊倉山(くまくらやま)などの山並を借景として取り込み、

豊かな広がりを演出している空間構成は、庭園美の極みといえます。

さらに、複数の茶屋を配していることから、「織田氏と茶事」との関連も深くうかがうことができ、

歴史的・文化的にも高い価値がある庭園です。

(甘楽町HPより)

現在「昆明池」は修復中で水がありませんでしたが・・・

もうひとつの庭「南東庭園」の池「泉水」には

綺麗な睡蓮が咲いていました

群馬県内に唯一存在する貴重な大名庭園で

国の名勝に指定されています

今は広い敷地に御殿跡しかありませんが

点在する茶室から当時の華やかな生活を偲ぶことができました

池が修復されたらもう一度来てみたい庭園です

草津温泉湯畑

群馬県草津町

日本有数の名湯として名高く、名物「湯畑」を中心に、

様々なタイプの宿やみやげ物店が多数ある活気のある温泉地。

殺菌力の強い源泉が町のあちこちから湧き出ていて、無料で湯めぐりができる。

また町の外周は高原リゾートの雰囲気でおしゃれなカフェやペンション・ホテルもあります。

(じゃらんネットより)

草津温泉の中心にある湯畑

ここはいつ来ても観光客で賑わっています

硫黄の匂いと温泉まんじゅう

温泉はいいですね〜

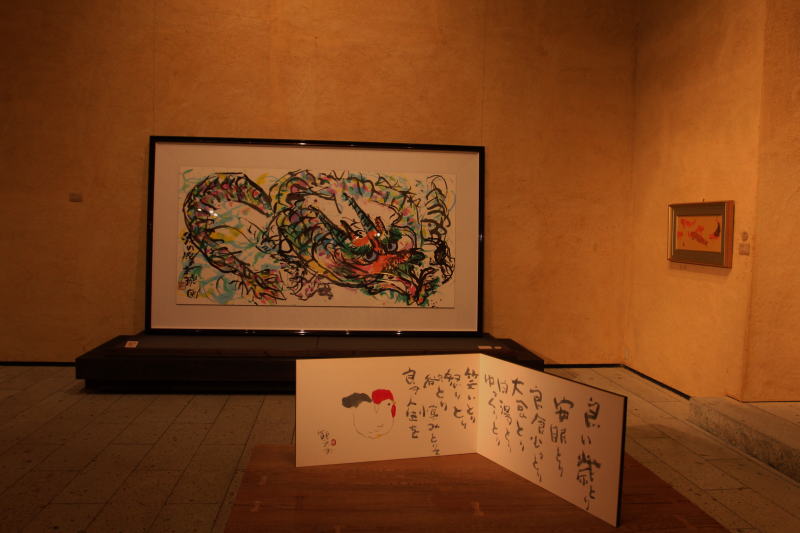

片岡鶴太郎美術館

今回初めて行ってみました

写真okでしたので、遠慮なく撮らせていただきました

斬新なタッチの絵もあれば

繊細な水彩画の絵もあって

魅力的でした

1日目の宿は

草津温泉 永田屋

古民家を改装した和モダンな雰囲気のお宿でした

夕方降り始めた雨は本降りとなり

雨音が子守唄となりました

明日天気にな〜れ

***2日目***

竜頭ノ滝

栃木県日光市

湯滝を経て奥日光戦場ヶ原を流れてきた湯川が、中禅寺湖に注ぐ手前にある滝。

男体山の噴火によってできた幅10mほどの階段状の岩場を勢いよく流れる渓流瀑となっている。

滝つぼ付近が大きな岩によって二分されており、その様子が龍の頭に似ていることからこの名前が付けられた。

210mにわたって流れ落ちる滝を色鮮やかなモミジやシナノキの紅葉が取り囲む様子を観瀑台から眺められ、

被写体としても人気がある。

(Walkerplusより)

ここは竜頭ノ滝

紅葉が見頃でした

龍頭之茶屋

周りの山も色付いています

湯ノ湖

湯ノ湖も中禅寺湖も深い霧の中・・・

お天気が期待できませんでしたので

諦めて日光東照宮に向かいました

輪王寺 逍遥園

栃木県日光市

日光の紅葉の名所として有名なこの「逍遥園」は、

1200年の歴史を持つ輪王寺門跡の庭園として江戸時代初期に作庭されたもので、

一説には小堀遠州(こぼりえんしゅう)の作と伝え、その完成を見たのは寛永年間ですが、

その後たびたび改修が繰り返され、江戸時代全般にわたる変化が見られる興味深い名園であります。

(輪王寺HPより)

ここは逍遥園

紅葉の名所ですが色付き始めで・・・

唯一、ドウダンツツジが色付いていました

期間限定でライトアップもあるそうです

輪王寺

輪王寺の本堂(三仏堂)は現在修復中・・・

何だか今回は修復中の所ばかり歩いているみたいです

本堂内部には入ることができ

7階フロアーから宝物殿と逍遥園を見下ろすことができました

勿論内部の撮影はNGでしたけどね

日光東照宮

栃木県日光市

日本を代表する世界遺産「日光の社寺」。

その中でももっとも有名な「日光東照宮」は徳川家康がまつられた神社で、

現在の社殿群は、そのほとんどが寛永13年3代将軍家光による「寛永の大造替」で建て替えられたもの。

境内には国宝8棟、重要文化財34棟を含む55棟の建造物が並び、その豪華絢爛な美しさは圧巻です。

全国各地から集められた名工により、建物には漆や極彩色がほどこされ、柱などには数多くの彫刻が飾られています。

(とちぎ旅ネットより)

降りしきる雨の中日光東照宮にやってきました

平日だというのに陽明門までの参道は規制がかかるほど大混雑

修学旅行客やツアー客で初詣のようでした

撮りたい写真はたくさんありましたが・・・

パンダもレンズもびしょ濡れでギブアップ

傘の花だけがとても綺麗に咲いていました

早々に引き返して次の神社へと向かいました

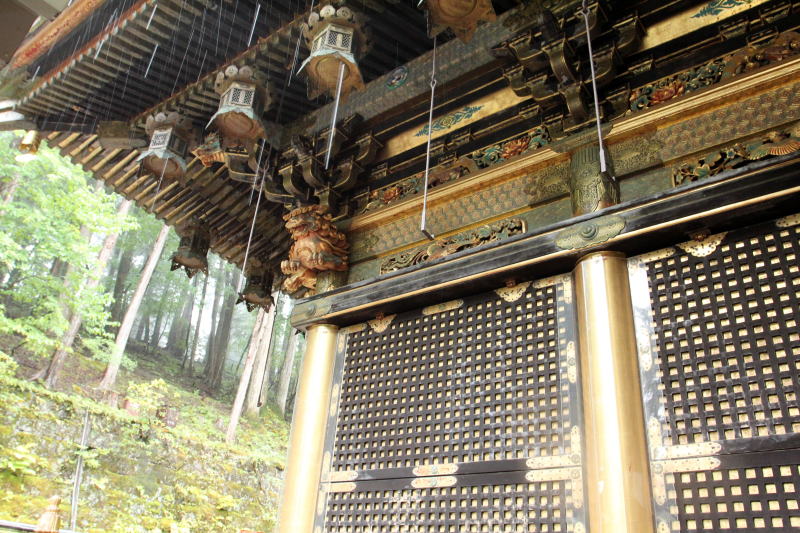

輪王寺大猷院

栃木県日光市

日光山輪王寺にある3代将軍家光の霊廟(れいびょう)で世界遺産に登録されています。

大猷院とは家光の法号のこと。

祖父である家康を心から深く尊敬していた家光の、死後も家康に仕えるという遺言により、

4代将軍家綱によって建造されました。

東照宮に比べて規模が小さく華やかさは抑えられていますが、建物は本殿、相の間、拝殿が国宝となっているほか、

壮麗な二天門、竜宮城を思わせる皇嘉門(こうかもん)など見どころがたくさん。

東照宮とはまったく違う趣となっており、目立たない部分に技巧が凝らされているのが特徴です。

大猷院の建物は東照宮に向いて見守るように建っており、家康への家光の敬愛が感じられます。

(日光旅ナビより)

祖父である「家康公」(東照宮)を凌いではならないという遺言により、

金と黒を使用し重厚で落ち着いた色調になっています。

夜叉門

東照宮を見た後ですから・・・

対照的な趣です

本殿

入口の「仁王門」から階段が続き・・・

「拝殿、本殿」までの道のりは、天上界に昇って行くような印象を受けます

(輪王寺HP引用)

本殿までの道のりは長く感じましたが

とても繊細な細工があらゆるところに見られ

来てよかった!と感じました

二荒山神社 神橋

栃木県日光市

二荒山(男体山)をご神体としてまつる二荒山神社の建造物で、日光山内の入り口にかかる木造朱塗りの美しい橋。

奈良時代の末に勝道上人が日光山を開くとき、大谷川の急流に行く手を阻まれ神仏に加護を求めた際、

深沙王(じんじゃおう)が現れ2匹の蛇を放ち、その背から山菅(やますげ)が生えて橋になったという伝説を持つ神聖な橋。

別名、山菅橋や山菅の蛇橋(じゃばし)とも呼ばれています。

(日光旅ナビより)

ここを通るたびに立ち寄って見たかった神橋

神話の世界がそこにありました

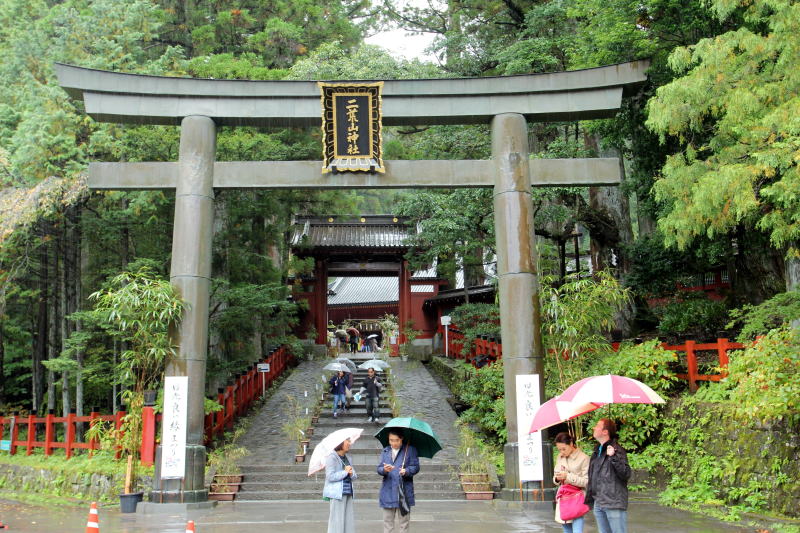

二荒山神社

1200年以上前、勝道上人が開いた日光山。

二荒山神社は日光山信仰の始まりとなった古社で、二荒山(男体山)をご神体としてまつり、

古くから下野国の一の宮としてうやまわれ、信仰を集めていました。

二荒山神社の主祭神は招福や縁結びの神様、大己貴命(おおなむちのみこと)がまつられており、

現在では縁結びのご利益でも人気の社です。

(日光旅ナビより)

輪王寺、東照宮、そしてこの二荒山神社へと参道は続いています

縁結びの神様として有名です

いろいろな面で、ご縁は大切にしたいものですね

日光田母沢御用邸公園

栃木県日光市

明治32(1899)年から昭和22年まで3代にわたる天皇・皇太子が利用した御用邸で、

江戸・明治・大正と三時代の建築様式をもつ集合建築群です。

建物は国の重要文化財に指定され、当時の建築様式や皇室文化を垣間見ることができます。

(日光旅ナビより)

2日目最後に訪れたのは田母沢御用邸

公園敷地内にある邸宅はまるで迷路のように広く複雑で

増築、新築を繰り返し現在に至るそうです

第二次世界大戦中

昭和天皇はここに疎開されていたらしく

庭園のあちこちに防空壕が作られていました

(上の写真の右真ん中にあります)

日光は秋というより初冬の気温

今年初めて寒さを感じました

そんな日は温泉

2日目の宿は

ホテルナチュラルガーデン日光

(写真はお借りしました)

こじんまりとしたアットホームなホテルでした

***3日目***

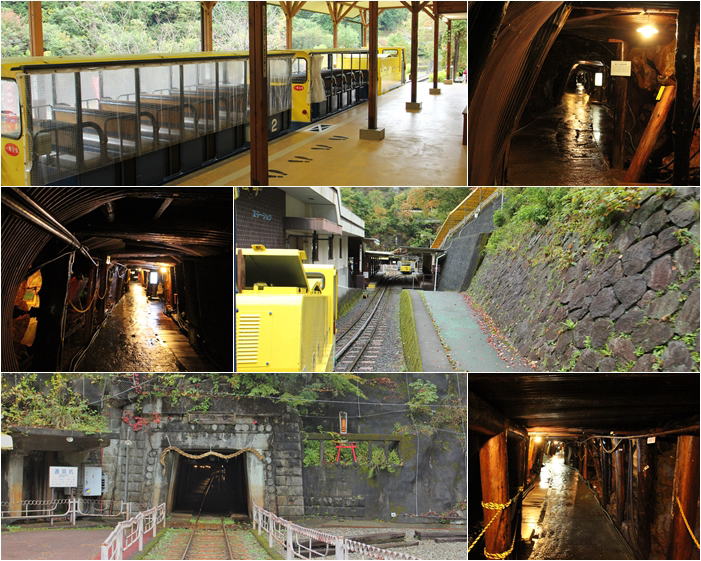

足尾銅山

栃木県日光市

400年の歴史を誇り、かつて“日本一の鉱都”と呼ばれ大いに栄えた足尾銅山の坑内観光施設です。

閉山後に坑内の一部が開放され、トロッコ電車に乗って全長700メートルの薄暗い坑道に入っていくと、

当時の辛く厳しい鉱石採掘の様子が年代ごとにリアルな人形で再現されています。

鉱石から銅になるまでの過程などが展示されている銅資料館など3つの資料館も併設されており、

日本の近代化を支えた足尾銅山の歴史や役割を学ぶことができます。

(日光旅ナビより)

3日目は足尾銅山に行きました

トロッコ電車に乗って鉱山の入口から100M程のところまで行きます

そこからは採掘場の長いトンネル内を歩きます

明治、大正、昭和の順に採掘現場が再現され

中に心霊スポットがあると聞いて・・・

ぞ〜っとしました

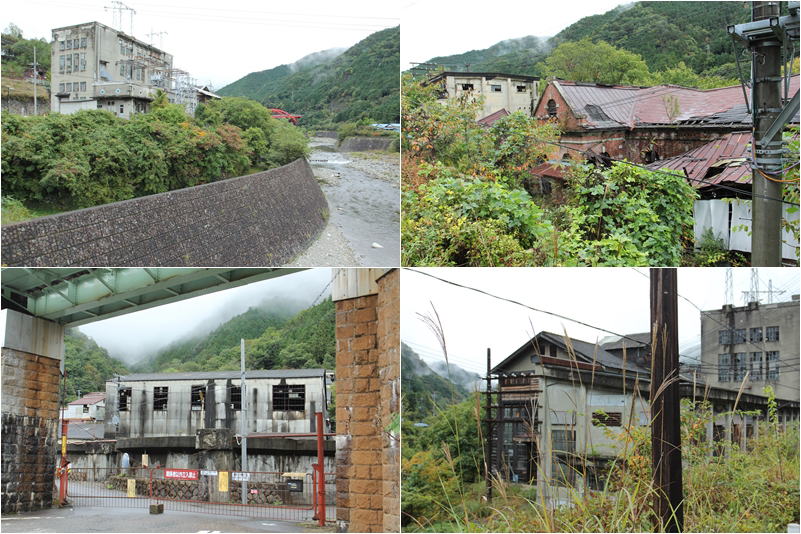

足尾町のあちこちに廃墟となった工場や発電所など・・・

これも遺産なのかもしれませんが

複雑な心境でした

北関東の旅はこれにて終了です

最後までお付き合いいただきまして

ありがとうございました☆