初秋の讃岐・吉備路 2017.9.19.〜22.

9月の旅は香川県と岡山県をあるいてきました

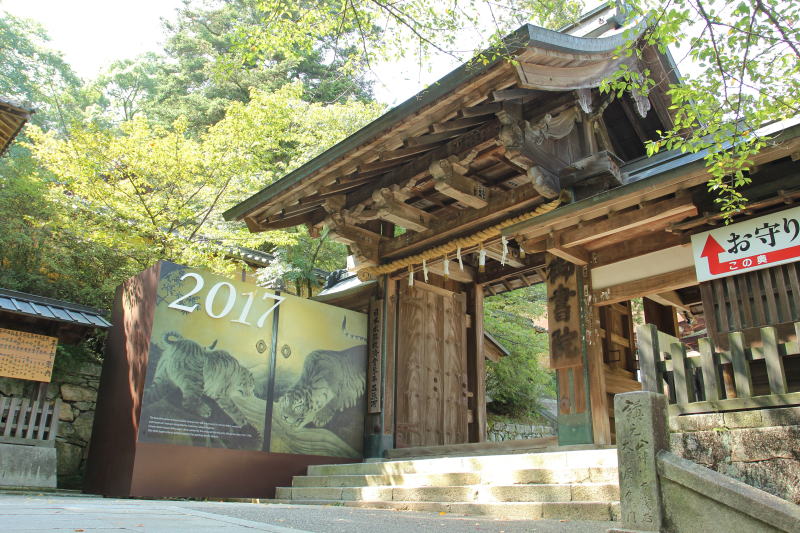

金刀比羅宮

香川県仲多度郡

「さぬきこんぴらさん」で有名な金刀比羅宮は、象頭山の中腹に鎮座し、

古来より海の神様、五穀豊穰・大漁祈願・商売繁盛など広範な神様として全国津々浦々より、

善男善女の信仰をあつめてまいりました。

参道口から御本宮までは785段、奥社までは1,368段の石段があり、参道には旧跡や文化財が多数あります。

また、裏参道は、春は桜、初夏のつつじ、秋の紅葉など四季折々に変化し、

悠久の時の流れは今もかわることなく、穏やかに過ぎてゆきます。

(琴平町HPより)

まず最初に訪れたのは「こんぴらさん」

階段が多いことはわかっていましたが・・・

どこまでも続く階段・・・

長い階段の先にはご利益があると信じて・・・

ひたすら息を切らしながら登りました

ここは「旭社」

銅板葺の荘厳な建物です

そしてたどり着いた「御本宮」

展望台からは

讃岐富士や瀬戸大橋も展望できました

(写真では瀬戸大橋が見えてませんが・・・)

中津万象園

香川県丸亀市

貞享5年(1688年)丸亀二代目藩主京極高豊候により、ここ中津の海浜に中津別館として築庭される。

白砂青松の松原に続いて1500余本の矮松を植え、庭の中心には京極家先祖の地である

近江の琵琶湖を形どった八景池を置く。

近江八景になぞらえて、帆、雁、雪、雨、鐘、晴嵐、月、夕映と銘した八つの島を配し、

その島々を橋で結んだ回遊式の大名庭園である。

湖畔には、庭園内から海まで一望できたという中二階の茶室と母屋が設けられている。

また、母屋南庭には枝葉の直径15米余り、樹齢600年と云われている〔天下の名松〕の呼称にふさわしい大傘松がある。

万象園は森羅万象、即ち宇宙に存在するすべてのものを意味し、それらを合わせ持つ名園といわれる。

(万象園HPより)

こんぴらさんの次に向かったのは中津万象園

海岸と隣り合わせの庭園とは思えないほど穏やかで・・・

琵琶湖を想像しながら・・・

いくつかの島を渡りました

広い敷地に植えられた松はどれもお手入れが行き届いていて

いにしえの庭園を現在まで守ってこられたことに

頭が下がります

1日目の宿は

琴弾荘

香川県観音寺市

(写真はお借りしました)

部屋の広さが気に入って予約しましたが

ちょっと期待はずれかな

***2日目***

銭形砂絵

香川県観音寺市

有明浜の砂に描かれた「寛永通宝」は、東西122m、南北90m、周囲345mもある巨大な砂絵で、

琴弾山山頂から見るときれいな円形に見える。

寛永10年(1633)藩主、生駒高俊公を歓迎するために、一夜にして作られたといわれ、他に類を見ないものといえるだろう。

この銭形を見たものは健康で長生きができ、お金に不自由しないと伝えられている。

近年銭形を見て宝くじを購入した人が高額をあてたことから金運スポットとして知られ、多くの観光客が訪れている。

テレビ「銭形平治」のタイトルバックにもなった。

(かんおんじ観光ガイドより)

翌朝琴弾山展望台からの銭形砂絵です

薄曇りだったのでくっきりとは見えませんでしたが

なかなか見応えのある砂絵でした

68番札所 神恵院

69番札所 観音寺

香川県観音寺市

今から1300年ほど前に、日証上人が琴弾八幡宮の別当として創立しました。

大同年間(806-809)弘法大師が7代目住職の時、本尊聖観世音菩薩をはじめ諸像を安置、

七堂伽藍を建立し観音寺と改めました。

四国霊場88ヶ所の内、琴弾八幡宮が68番、観音寺が69番となりました。

明治初年、神仏分離で、琴弾八幡宮の本地仏を西金堂に移し神恵院を68番の本堂としたため、

四国霊場唯一の珍しい1寺2霊場となっています。

(観音寺市HPより)

市の名前にもなっている観音寺

早朝からたくさんのお遍路さんが来ていました

いつか四国88霊場を巡るときが来たら

ここは最初に訪れた霊場となりますね

75番札所 善通寺

香川県善通寺市

空海の誕生の地として知られる真言宗善通寺派総本山。空海の三大霊跡の一つに数えられています。

東西二つの院に分かれ、東院を伽藍、西院を誕生院とそれぞれ呼んでいます。

東院の伽藍には、金堂・五重塔・鐘楼などがあり、西院には御影堂を中心に諸堂が建ち重ねた罪を取り除く、

「戒壇めぐり」の場もあります。また、香色山のミニ88ヶ所も回って欲しいスポットです。

(善通寺市HPより)

こちらの寺院も市の名前となっている善通寺です

広い境内に一際目立つ大楠の古木

枝にはぎっしり葉を蓄えて

幹はどれくらいの太さか測りしれません・・・

パワーをいただいてきました

高さ45M総欅造りの巨塔

善通寺のシンボルとして親しまれている五重塔です

境内が広いので大きさを感じませんでしたが

カメラに入りきらなくて・・・

かなり去がって撮りました

丸亀城

香川県丸亀市

白鳥が遊ぶ内堀から積み重ねられた石垣は、高さ60mを超えて日本一といわれる。

扇の勾配と呼ばれ、ゆるい曲線を描いて美しい。その上に木造の天守がそびえる。

1660年(万治3年)に建てられた3階3層で、千鳥破風、唐破風もちょっぴり。

瀬戸大橋一帯を見渡せる。日本城郭協会より日本百名城に選定される。

(じゃらんネットより)

「石垣の名城」と呼ばれる丸亀城

その名の通り、積み上げられた石垣は・・・

江戸時代初期の最高水準の技術で

積み上げられたそうです

周りをお堀で囲まれた天守閣からの眺望も

瀬戸大橋を見渡せる絶景でした

ちょっと霞んでいましたけどね

大歩危・小歩危

徳島県三好市

「大歩危小歩危(おおぼけこぼけ)」は、2億年の時を経て四国山地を横切る吉野川の激流によって

創られた約8kmにわたる溪谷で、大理石の彫刻がそそりたっているかのような美しい景観を誇ります。

そのちょっと変わった名前の由来は、断崖を意味する古語「ほき(ほけ)」から付けられたという説と、

「大股で歩くと危ないから大歩危」、「小股で歩いても危ないから小歩危」という説があります。

また、大歩危峡は、その間近に見える美しい岩石やV字谷の様子から日本列島の成り立ちがわかる

全国的にも貴重な場所として、平成26年3月18日に、国指定の天然記念物に指定され、

平成27年10月7日には国指定名勝となっております。

(阿波ナビより)

午後は祖谷にある大歩危・小歩危に行きました

大歩危峡は観光遊覧船やラフティングも楽しめて

上から眺めるよりワイルドな景観を味わえそうです

祖谷のかずら橋

徳島県三好市

三好市西祖谷山村にある「祖谷のかずら橋」は、日本三奇橋のひとつとして知られています。

重さ約5トンにもなるシラクチカズラで作られおり、3年毎に架け替えが行なわれます。

現在は周辺が整備されており、大型バスやマイカーでも訪れることのできるスポットになっていますが、

その昔は断崖を通らなければ辿り着けない「秘境」でした。

一歩踏み出すたびに軋んでユラユラと揺れる橋はスリル満点!

長さ45m・幅2m・水面上14m。

(国指定重要有形民俗文化財)

(阿波ナビより)

ちょっとスリルを味わおうと、かずら橋を渡りました

かずら橋から見るとみんなに見られてる感

人が歩くだけでかなり揺れるし

隙間が多くて足を踏み外しそう

サンダルは脱げそうになるし

スリルというより冷汗ものでした

渓谷に降りることもできました

琵琶の滝

かつて祖谷に落ち延びた平家の落人達が

京の都を偲び琵琶を奏でたという伝説が残る名爆です

落差50mを滑り落ちる迫力ある滝でした

2日目の宿は

ラッフルズホテル高松

香川県高松市

(写真はお借りしました)

マンション形式のホテルで2DK

マンスリーマンションをホテルに改造した新しいタイプのホテルです

昔住んでいたマンションに戻ってきたような・・・

すべての家電が整ったホテルでした

連泊するには便利かもしれませんね

***3日目***

栗林公園

香川県高松市

ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンに三つ星で掲載されていることでも知られる名勝『栗林公園』

江戸時代初期の姿を今に残す回遊式大名庭園で、国の特別名勝に指定されている庭園の中でも最大の広さを誇る。

四季折々の美しさを醸し出す庭園美が魅力。緑深い紫雲山を背景に六つの池と十三の築山を巧みに配し、

四百年近い歴史を誇る江戸初期の回遊式大名庭園です。

春夏秋冬と四季折々の風物にも恵まれ、咲く花々は、千本の見事な手入れ松とともに、

一歩一景といわれる変化に富んだ美しさを醸し出します。

(巡るめく四国より)

栗林公園は朝7時から開園しています

< 南 湖 >

まだ観光客も少なくて・・・

広い庭園を独り占めしてる気分

足立美術館の庭園も素敵ですが・・・

栗林公園の庭園の方が好きかな〜

根上り五葉松

栗林公園は紫雲山を借景に造られていて・・・

< 北 湖 >

松はまるで花のように美しく・・・

まさに風光明媚な庭園でした

季節は初秋・・・

萩の花がひっそりと咲いていました

井山宝福寺

岡山県総社市

宝福寺は臨済宗東福寺派の寺院で、本山京都東福寺都結びつきが強く

古くは天台宗の寺院でしたが鎌倉時代中頃に県内ではいち早く臨済宗に改宗しました。

盛時には塔頭・学院五十五、山外の末寺三百余を数えたと伝えられています。

また、室町時代の水墨画の巨匠・雪舟が小僧時代に修行した名刹で

涙でネズミの絵を描いたという逸話は有名です。

(総社観光ナビより)

栗林公園を後にして瀬戸大橋から吉備の国へ・・・

まず最初に訪れたのは宝福寺です

優美な三重塔が印象的でした

ほんのり色付いたモミジや・・・

彼岸花も咲き始め・・・

移りゆく秋の気配を感じました

紅葉の頃が楽しみな宝福寺でした

備中国分寺

岡山県総社市

|

遠くからでも一際目立つ五重塔

備中国分寺に行きました

四国のお寺はお遍路さんでどこも賑わっていましたが・・・

吉備路のお寺は

のどかな田園風景に溶け込んでいました

吉備津神社

岡山県岡山市

当社、吉備津神社は岡山県岡山市にあり、大吉備津彦大神を主祭神とする山陽道屈指の大社です。

大吉備津彦大神は、記紀によれば、崇神朝四道将軍の随一として、

この地方の賊徒を平定して平和と秩序を築き、今日の吉備文化の基礎を造られたとされています。

古来より、吉備国開拓の大祖神として尊崇され、吾国唯一の様式にして

日本建築の傑作「吉備津造り(比翼入母屋造)」の勇壮な社殿、釜の鳴る音で吉凶を占う鳴釜の神事、

また桃太郎伝説のモデルなどで知られています。

(吉備津神社HPより)

本 殿

庭 園

御供殿へ続く長い廻廊

隣接する宇賀神社

境内が広すぎて・・・

戸惑ってしまいました

吉備津彦神社

岡山県岡山市

古代より背後の吉備の中山に巨大な天津磐座(神を祭る石)磐境(神域を示す列石)を有し、

山全体が神の山として崇敬されてきました。

第10代崇神天皇の御世に四道将軍として遣わされた大吉備津彦命もこの山に祈り吉備の国を平定し、

その後も吉備中山の東麓に永住し、諸民と国を深く愛し、吉備の国をすばらしい国にしたので、

人々は現人神として崇め奉りました。それが、吉備津彦神社のはじまりとなります。

後に佛教が入り正宮、本宮、摂末社合わせて51社を具え神宮寺や法華堂も建ちいよいよ御神威は広大無辺に広がり

古代気比大神宮・大社吉備津宮とも称され朝廷直属の一品一宮、

吉備大明神として武将庶民に至るまで厚く崇敬されてきました。

夏至の日には朝日が鳥居の正面から登ることから「朝日の宮」とも呼ばれています。

(おかやま観光ネットより)

吉備津神社の近くに吉備津彦神社がありました

吉備津神社が分社されてできた神社だそうです

吉備津彦神社の参道に

大きな池と庭園がありました

岡山後楽園

岡山県岡山市

水戸の偕楽園、金沢の兼六園と合わせて日本三名園に数えられる回遊式庭園で、

国指定特別名勝となっている。

岡山藩主・池田綱政が、家臣の津田永忠を工事監督として築造させたもので、

元禄年間(1686年〜1700年)にほぼ完成したが、その後何度も模様換えや区域の拡張が行われるなどして、

現在の規模までになっている。

明治4年(1871年)に後楽園と改称して一般公開し、同17年(1884年)に県営に移管した。

延養亭から東面して望む沢の池と唯心山や、それらを取りまく広々とした芝生などが描きだす平明な景観が

眺めの中心ともいえ、遠景に瓶井山の多宝塔を点として、操山のなだらかな山容が借景となっている。

(じゃらんネットより)

3日目最後に訪れたのは岡山後楽園

園内の中心にあるのは沢の池です

唯心山(築山)からは園を一望できます

沢の池の周りには紫式部や萩の花が咲いていました

後楽園の先には岡山城の姿が展望できました

後楽園と岡山城の共通券は買っていませんでしたが

天守閣以外は入れるということで

行ってみることにしました

岡山城

岡山県岡山市

天下人となった豊臣秀吉に身内並みに厚遇されて大大名となった宇喜多秀家が、秀吉の指導を受けて築城し、

8年の歳月を費やして建造され慶長2年(1597)に完成した岡山城。西向きの城構えのため、

旭川を城の東背後を流れるように改修し、天然の外堀に活用しています。

天守閣の壁に黒漆塗りの下見板を取付けるこの時代の特徴から外観が黒く、

後の時代には「烏城」とも呼ばれています。

(おかやま観光ネットより)

岡山市の中心を流れる旭川の対岸にそびえる岡山城

お城をイメージする色と違ってたのでとても新鮮でした

お城の石垣も大きくて・・・

規模の大きさを感じます

天守閣では殿様やお姫様になれる無料の着付けや

備前焼の体験もできるそうです

3日目の宿は

岡山国際ホテル

岡山県岡山市

(写真はお借りしました)

改装前の特別料金で宿泊することができました

部屋の窓からは岡山市街の夕焼け・・・

大好きな薄暮の時間を楽しみに・・・

何度もシャッターを切りました

あまりいいタイミングで撮れませんでしたが・・・

岡山の夜景も綺麗でした

4日目は天気もイマイチでしたので

早めに帰宅することにしました

長々と綴ってきましたが

最後までお付き合いいただきまして

ありがとうございました☆