奈良公園と春日大社の神事 2014.3.15.

今回は中日ツアーズさん主催の

奈良公園と春日大社の神事

という撮影ツアーに行ってきました

今回は名古屋から比較的近くだったので

現地で食べやすいようにとおにぎりのお弁当でしたが

撮影の時間が少しでもたくさん取れるように

パンダも含めほとんどの方が10時頃、車中で早弁をしていました

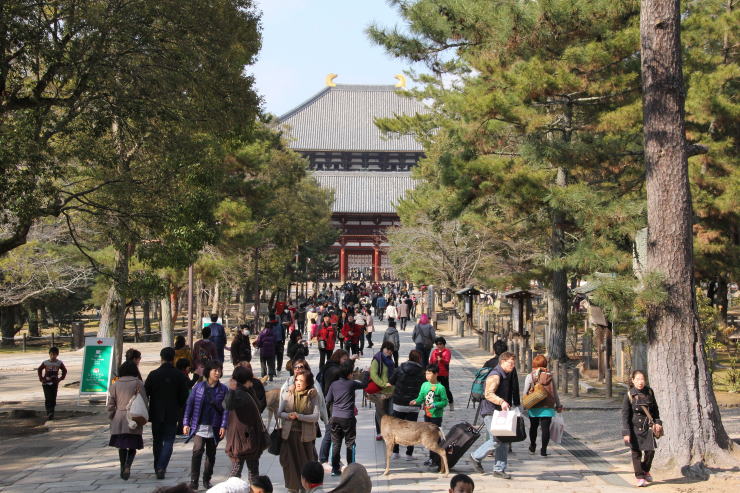

大仏前の駐車場にバスは止まり

まずは春日大社の神事、御田植祭の撮影

そのあと片岡梅林、興福寺から奈良公園に戻り

最後の2時間は自由行動となり、東大寺の大仏殿に行きました

講師の先生とともに一日奈良公園周辺の撮影スポットをめぐり

終わってみればハイキング並みの歩く距離

万歩計では16000歩以上になっていました

春日大社

和銅3年(710)藤原不比等が平城遷都の際、藤原氏の氏神を祀ったのが起こりとされています。

和銅3年(710)藤原不比等が平城遷都の際、藤原氏の氏神を祀ったのが起こりとされています。

神護景雲2年(768)今の地に社殿を造営。興福寺と同様、藤原氏が勢力を伸ばすにつれ

盛んに社殿の造営が行われ、平安後期に現在のような規模を整えました。

皇族や貴族の春日詣もさかんとなり、また中世以降になると武家や庶民にも信仰がひろまり、

全国各地に御分社がつくられるまでになりました。

“万燈籠”で知られるさまざまな形の釣燈籠、石燈籠の多くは庶民の寄進によるものだということからも、

庶民信仰の深さを伺い知ることができます。

(奈良観光HPより)

本日は御田植祭の行事により本殿への拝観は不可となっていました

春日大社といえばなんといっても釣燈籠

厳かな雰囲気の中

今回のフォトツアーの目的でもある御田植祭が始まります

今回のフォトツアーの目的でもある御田植祭が始まります

御田植祭(おたうえさい)

御田植祭は、平安末期の長寛元年(1163年)より続く神事で、

御田植祭は、平安末期の長寛元年(1163年)より続く神事で、

古来1月8日以後の最初の申の日が式日でしたが、 明治5年から3月15日に行われるようになりました。

当日、田主、神楽男、八乙女たち奉仕者は若宮神社前南庭でお祓いを受け、

林檎の庭・榎本神社前・若宮神社前の 3か所で田舞の奉納を行います。

(春日大社HPより)

田主、神楽男、八乙女たちが若宮神社前南庭でお祓いを受けています

なんだかパンダまで緊張してきちゃいましたよ~

御田植神事:林檎の庭

若宮神社前南庭でお祓いを受けたのち

若宮神社前南庭でお祓いを受けたのち

田主・神楽男・八乙女たちは林檎の庭で田舞の奉納です

この神事は、田主が鍬を使って耕す所作を行い、牛面をつけた牛男が唐鋤や馬鍬を引いた後、

神楽男の歌と楽器(笏拍子・銅拍子・神楽笛)に合わせて八乙女の田植舞が行われます。

この際、早苗に見たてた松苗を用います(枚岡の神が春日の地へ神幸の途中、

白毫寺の宅春日の地で松苗を用い、不作に悩む民を救われた古事に基づく)。

この時、御巫(みかんこ)の手によって播かれた稲種は年中夫婦大國社で授与され、

霊験あらたかな招福開運金運のお守り「福の種子(ふくのたね)」として授与されています。

(春日大社HPより)

夢殿の大きな柱が気になりますが

パンダはお賽銭箱前の一番いい場所で撮影することができました☆

御田植神事:榎本神社前

林檎の庭での田舞が終わると次は榎本神社前にて奉納です

林檎の庭での田舞が終わると次は榎本神社前にて奉納です

榎本神社前では間近で舞を見ることができますが

かなりの人だかりができていて正面からは撮ることができませんでした

今年はお祭りも撮ってみたいな~なんて思ったのですが

人混みが苦手なのでたぶん無理でしょうね

この後若宮神社前でも田舞が行われますが

人混みが苦手なのでたぶん無理でしょうね

この後若宮神社前でも田舞が行われますが

講師の先生とともに奈良公園の散策にでかけます

奈良公園の鹿さん

奈良の鹿は万葉集に詠まれており、その頃春日野周辺には野生のシカが棲息し

狩猟の対象となっていたようです。

しかし、768年称徳天皇の頃に、鹿島明神が白鹿に乗り、御蓋山に入山されたという伝説から

神鹿として保護されるようになったと言われています。

(奈良観光HPより)

(奈良観光HPより)

現在奈良公園内には約1300頭ほど棲息しているそうです。

人懐っこくてかわいい鹿さん

鹿せんべいを持っている人の後を付いてきます。

片岡梅林の梅は咲きはじめ

見頃はもう少し先になりそうです。

ここは鷺池と浮見堂

人力車に乗って奈良公園を散策するのもいいですね

老舗料理旅館 菊水楼

散策中に立ち寄った菊水楼

庭に咲く紅白の梅の花がとても綺麗でした

庭に咲く紅白の梅の花がとても綺麗でした

興福寺

710年、平城遷都の際に、藤原不比等(ふひと)が飛鳥にあった

厩坂寺(うまやさかでら)を移築し、興福寺に改名

法相宗の大本山です

法相宗の大本山です

東金堂

五重塔

現在中金堂は復興中でシートの中でしたが

そそり立つ五重塔は高さ50M、奈良のシンボルとしても有名です

氷室神社

奈良時代に氷室(氷の貯蔵庫)や氷池の守り神を祀ったのが始まりとされています

製氷業者の信仰が厚く、毎年5月1日に行われる献氷祭では、氷柱や舞楽が奉納されます

境内には紅白の梅がとても綺麗でしたが

有名なのはこの早咲きのしだれ桜

「奈良の一番桜」と呼ばれ、どこよりも先に氷室神社の境内で咲き始めます

「奈良の一番桜」と呼ばれ、どこよりも先に氷室神社の境内で咲き始めます

東大寺

華厳宗大本山

728年、聖武天皇が皇太子供養のため建立した金鐘寺が

東大寺の始まりとされています

鏡池から中門、その先に大仏殿があります

東大寺の正門 南大門

南大門の両脇にある金剛力士像

南大門から中門では、神の使いとも呼ばれている鹿さんが

なにか話しかけているようにも見えました

東大寺大仏殿

東大寺盧舎那仏像(とうだいじるしゃなぶつぞう)は、東大寺大仏殿(金堂)の本尊である仏像(大仏)。

一般に奈良の大仏(ならのだいぶつ)として知られる。

聖武天皇の発願で天平17年(745年)に制作が開始され、天平勝宝4年(752年)に開眼供養会が行われた。

その後、中世、近世に焼損したため大部分が補作されており、当初に制作された部分で現在まで残るのは

ごく一部である。 「銅造盧舎那仏坐像」の名で彫刻部門の国宝に指定されている。

(ウィキペディアより)

八角灯籠

大仏(盧舎那仏坐像)

虚空蔵菩薩坐像と盧舎那仏坐像

虚空蔵菩薩坐像

廣日天像

多聞天像

如意輪観音坐像

盧舎那仏坐像と如意輪観音坐像

高さ約15Mの世界最大級の大仏様は何度見ても大きいです

大仏殿の中を一回りするうちに心が清められたような・・・

そんな神聖な場所でした

びんずるさん

大仏殿の軒下に安置されている賓頭蘆尊者像

ちょっと怖い顔ですが自分の体の悪い所と同じところをなぜると治してくれるそうです

「なで仏」とも呼ばれています

初めて東大寺の大仏殿に来たときは小学校の修学旅行でした

その時の記憶はほとんどありませんが

何度訪れても驚きと感動を与えてくれる場所でした

ぶらり奈良公園

奈良公園の周りにはおしゃれなお店がたくさんあります

今回は時間がなくて行けませんでしたが

奈良公園の南には「ならまち」という格子の街並みが有名ですね!

ツアーの滞在時間は6時間半もありましたが

訪れたい場所が多すぎてとても周りきることはできませんでした

でも一番の目的である「御田植祭」が撮れたことは

パンダにとってとてもいい思い出になりました

締めはいつものソフトクリーム

抹茶ソフトをいただいてこの旅も終了です!