さいはて青森紅葉めぐり 2017.10.18.〜21.

今回の旅はFDAで名古屋空港から青森空港へ・・・

下北半島から八戸、そして龍飛岬までめぐりました

恐山

青森県むつ市

比叡山、高野山とともに日本三大霊場に数えられる恐山は貞観4年(862年)に

慈覚大師によって開山され、天台宗の修験道場として栄えました。

風車がカラカラと回り、荒々しい岩場の合間から硫黄の臭いが立ちこめる様子は、地獄や浄土に見立てられています。

田名部海辺三十三観音の最終札所として、シーズンを通して参拝者が訪れ、夏の恐山大祭は多くの参詣者でにぎわいます。

(じゃらんネットより)

青森空港からレンタカーを借りて3時間

さいはての地、恐山にやってきました

秋も深まり周りの山々は紅葉に染まり

火山岩でできた賽の河原が一面に広がっていました

荒涼とした岩場を抜けると

極楽浜と宇曾利山湖が見えてきました

想像してたよりずっと広くて神秘的な場所で・・・

ポツンポツンと置かれた風車がカタカタ音を立てると

カラスがカァーカァー鳴き始め・・・

どこか別の世界に迷い込んでしまったような場所でした

薬研渓流

青森県むつ市

下北半島の恐山の北側、大畑川の渓流沿いにある薬研温泉。湯の湧き出る場所が、

薬研という漢方薬を作る道具に似ていることが名前の由来になっています。

原生林に囲まれた静かな温泉の里で、渓流沿いに美しく色づいたモミジやナナカマドを見ることができます。

(ジョルダン紅葉情報より)

鄙びた温泉地を包み込むように紅葉が彩っていました

大間崎

青森県下北郡

本州最北の町のさらに最北端の大間崎には、

「こゝ本州最北端の地」と刻まれた碑や大間名物のマグロ一本釣りのモニュメントが建っています。

晴れれば直線距離17.5kmの海峡をはさんだ函館の市街まで見え、フェリーで渡ることも可能です。

マグロ漁の時期(7〜1月)には、一本釣りをする船も見られます。

(JTB観光情報より)

お天気が良かったので北海道が見えました

願掛岩

青森県下北郡

二つの巨大な岩が、見方によっては男女が抱き合うように見えることから、地元では古くから信仰の対象になっています。

縁結びの岩としてはもちろん、山や里の豊かな実りと、海の幸を運んでくれる神々への感謝をあらわす祈願所なのです。

別名「鍵掛岩」とも呼ばれ、鍵に願いをかけて、誓いを固いものにする、というスポットもあります。

(津軽海峡検索サイトより)

撮した角度が悪かったのか・・・

抱き合うようには見えませんでしたが

迫力のある岩でした

仏ヶ浦

青森県下北郡

佐井村南部にある下北半島を代表する観光名所です。

古くは仏宇陀(ほとけうた、ほとけうだ)と呼ばれていた通り、約2kmに渡り海岸線沿いに

仏像を思わせる白緑色の奇岩が連なっています。

天然記念物に指定されており、それぞれ如来の首、五百羅漢、一ッ仏、 親子岩、十三仏、観音岩、天竜岩、

蓮華岩、地蔵堂、極楽浜などの名称がつけられ、その総称が仏ヶ浦(ほとけがうら)です。

(シィラインHPより)

仏ヶ浦展望台より

駐車場から急な階段を20分程下ると

巨大な奇石群がありました

冬季以外は遊覧船が出ているので

沖から見たほうがより美しいかもしれませんね・・・

1日目の宿は

はねやホテル

青森県むつ市

(写真はお借りしました)

お部屋、設備ともに

申し分のないホテルでした

奥入瀬渓流

青森県十和田市

深い自然林におおわれた奥入瀬渓流。そこには、千変万化の水の流れが生む躍動感あふれる景観が展開しています。

両岸に迫る断崖は、軽石や火山灰が高温の状態で堆積し、熱と自重によって生成された溶結凝灰岩といわれるもので、

奥入瀬の景観に迫力をもたらしています。

渓流に沿って流れとほぼ同じ高さに車道と歩道がつくられ、尾根や山腹の道から渓谷を眺めるのとは、

また趣の異なった景観を味わうことができます。

(十和田湖国立公園協会HPより)

旅の2日目は

奥入瀬渓流から十和田湖に行きました

ここは奥入瀬渓流の真ん中辺りにある

「阿修羅の流れ」付近です

緩やかに流れる奥入瀬渓流の中で

ここだけは躍動感のある豪快な流れでした

十和田湖

青森県十和田市

青森・秋田の両県にまたがる十和田湖。

そして、十和田湖・子ノ口から焼山までの約14kmの流れ、奥入瀬渓流。

十和田湖と奥入瀬渓流は、十和田八幡平国立公園を代表する景勝地の一つです。

新緑や紅葉の名所としても知られ、シーズン時には特に、四季を満喫しに訪れる人や

日常の疲れを癒しに訪れる人などで溢れています。

(十和田湖国立公園協会HPより)

紅葉が見頃を迎えた十和田湖で

遊覧船に乗りました

湖畔を彩る赤や黄色・・・

席に座るのも惜しむように・・・

甲板から身を乗り出して

写真を撮っていました

十和田湖の魅力を

もう一つ見つけることができました

蔦沼

青森県十和田市

蔦沼・鏡沼・月沼・長沼・菅沼・瓢箪沼・赤沼の7つの沼があり、これらを総称して「蔦七沼」と呼びます。

最も大きな蔦沼は、紅葉シーズンには多くの人々が訪れる人気スポットです。

特に朝焼けの美しさが有名で、光に照らされた紅葉が燃え上がるように真っ赤に染まる風景は一見の価値があります。

風のない日は湖面に木々が映り込み、静謐な美しさを放つ。赤沼を除く6つの沼を巡る遊歩道があり、

紅葉を眺めながら自然散策を楽しめます。

(紅葉情報より)

午後は

十和田湖と八甲田山との間にある蔦沼に

行きました

この日は風が強かったので水鏡ではありませんでしたが・・・

湖面に映る朝焼けの写真がポスターにもなっています

蔦沼の他にも

名も無き沼がたくさんあって・・・

湖面に映り込む紅葉が

とても綺麗でした

種差海岸

青森県八戸市

三陸復興国立公園(平成25年5月24日指定)である種差海岸のほぼ中央に位置する種差天然芝生地は、

天然の芝生が波打ち際まで敷き詰められた空間で実に開放的。

天然芝の北側に続く海岸探勝歩道(約5.2km)は日本の遊歩道百選にも選ばれており、

松林の小道からは奇岩怪石の絶景が望めます。4月〜10月はキャンプ場も開設されます。

(アプティネットより)

今まであまり見たことがない岩場と芝生の海岸で・・・

外国のゴルフ場みたいな・・・

不思議な光景が広がっていました

蕪島

県立指定公園に指定された蕪島は、天然記念物のうみねこの繁殖地として有名で、

毎年3月中旬頃に南方から数万羽のうみねこが飛来し産卵します。

島に黄色い蕪の花が咲く4月ごろに雛がかえり、飛行できるようになる夏の終わりに再び南方へ旅立ちます。

毎年4月の第3日曜日には蕪島神社の祭礼が開催され、郷土芸能などが演じられ、

春の行事とし市民に広く親しまれています。黄色い蕪の花と白いうみねこのコントラストは、目を引くものがあり、

また数万羽のうみねこの乱舞は、必見の価値があります。

※蕪嶋神社再建工事中のため、蕪島島内(頂上)及び蕪島前広場の一部への立入が制限されています。

(2019年12月頃まで)

(八戸観光ナビより)

ウミネコの産卵場所となっている蕪島ですが

この時期は留守でした

(写真はお借りしました)

またウミネコを撮りに来たいですね〜

2日目の宿は

スーパーホテル八戸天然温泉

青森県八戸市

お仕事で宿泊する人が多く

お部屋はコンパクトで機能的

天然温泉が旅の疲れを癒してくれました

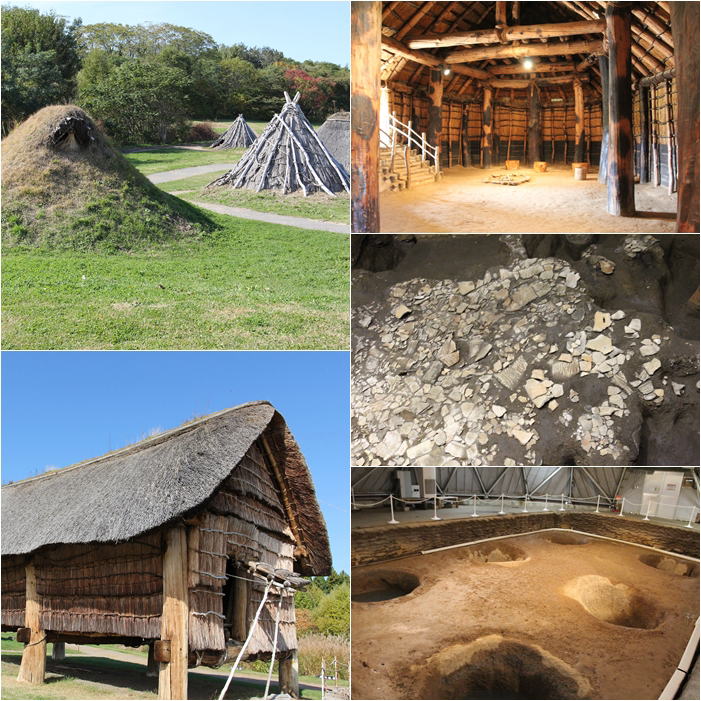

三内丸山遺跡

青森県青森市

三内丸山遺跡は、古くから土器がたくさん見つかることで知られ、古くは江戸時代の文献にも記録されています。

これまでの発掘調査で、主に縄文時代前期から中期(約5,500年から4,000年前)の大集落の跡や、

平安時代(約1,000年前)の集落の跡が見つかっています。

特に、縄文時代の大集落の跡からは、数多くの竪穴式住居跡、大型竪穴式住居跡、掘立柱建物跡、

大量の遺物が捨てられた谷(泥炭層)、大規模な盛土遺構、道路跡、大人の墓、子どもの墓、環状配石墓などが見つかりました。

また、谷から見つかった動物や魚の骨、植物の種子や花粉から、当時の食生活や自然環境などを具体的に知ることができます。

さらに、ヒスイやコハク、黒曜石が見つかったことにより、遠方との交易を、漆器は専門的な技術を持った人々が存在していたことを物語っています。

三内丸山遺跡は、縄文時代の人々の生活を具体的に知ることができる貴重な遺跡であり、国特別史跡に指定されています。

(三内丸山遺跡HPより)

旅の3日目は青森市まで戻って

三内丸山遺跡に行きました

凄〜く広い公園に縄文時代の住居が再現され・・・

歴史のお勉強をさせてもらいました

この先に遺跡があるとは思えない近代的な建物

三内まほろばパーク「縄文時遊館」

入園無料はありがたいですね

鶴の舞橋

青森県鶴田町

鶴の舞橋は平成6年7月8日、岩木山の雄大な山影を湖面に美しく映す津軽富士見湖に、

日本一長い三連太鼓橋「鶴の舞橋」として架けられました。

全長300メートルもの三連太鼓橋はぬくもりを感じさせるような優しいアーチをしており、

鶴と国際交流の里・鶴田町のシンボルとして、多くの人々に愛されています。

岩木山を背景にした舞橋の姿が鶴が空に舞う姿に見えるとも言われ、

また、橋を渡ると長生きができるとも言われています。

夜明けとともに浮かび上がる湖面の橋の姿や、夕陽に色づく湖と鶴の舞橋は絶景で、

季節の移り変わりと共に多くの観光客たちの目を楽しませています。

(メデタイ・ツルタより)

ここは岩木山をバックに架かる鶴の舞橋

鶴が羽を伸ばしたようにも見えますね

長生きできるといいな〜

と祈りながら渡ってみました

そろそろ水鳥達が渡ってくる季節

湖面も賑やかになっていました

津軽富士見湖には湿地もあり

草もみじがとても綺麗でした

高山稲荷神社

青森県つがる市

七里長浜を望む高山稲荷神社は、五穀豊穣、海上安全、商売繁盛など

信仰を集める霊験あらたかな稲荷神社です。

神社は日本海の眺望がすばらしい高台にあり、百有余段の石段を登り切って拝殿にでると、

眼下には龍神を祀ってある龍神宮、周辺には神苑があり、無数の赤い鳥居が曲線を描きながら続いています。

(Yahoo!ココより)

千本鳥居が並ぶ高山稲荷神社

森の中に朱塗りの鳥居がいくつもあり・・・

参拝者も殆どいなくて静寂に包まれていました

旅の安全を祈願して

神社を後にしました

龍飛崎

青森県東津軽郡外ヶ浜町

津軽国定公園龍飛崎は津軽半島の最北端、津軽海峡に突き出た岬です。

周辺は灯台を中心に遊歩道となっており、晴れた日には津軽海峡を挟んだ北海道まで見渡せます。

また、国道でありながら日本で唯一、車の往来ができない「階段国道」もあります。

(じゃらんネットより)

いくつもの折り重なるカーブを曲がり・・・

龍飛崎を目指しました

龍飛崎といえば「津軽海峡冬景色」

この石碑に刻まれていたのは曲の歌詞

ボタンを押すと・・・

上野発の夜行列車降りた時から〜♪

と石川さゆりさんの歌を聞くことができます

しみじみ歌を聴きながら・・・

情景を思い浮かべていました

3日目の宿は

スマイルホテル弘前

青森県弘前市

弘前市の繁華街にあって

夜の街を歩くには便利なホテルでした

藤田記念庭園

青森県弘前市

藤田記念庭園は、弘前公園に隣接し、弘前市出身の藤田謙一氏が大正八年に別邸を構える際、

東京から庭師を招いてつくらせた江戸風な景趣の庭園です。

その後、弘前市が市政施行百周年記念事業として整備し、平成三年七月に開園しました。

総面積は約21,800m2(約6,600坪)あり、東北地方においては平泉毛越寺庭園に次ぐ大規模な庭園です。

(弘前市みどりの協会HPより)

旅の最終日は庭園めぐり

庭園の先には岩木山が展望できますが

生憎の小雨模様で頭は雲の中でした

広くゆったりした庭園は

少しずつ紅葉が始まっていました

お昼には青森空港に着かなければならないので

急ぐ足で次の庭園に向かいます

瑞楽園

青森県弘前市

大石武学流枯山水式庭園「瑞楽園」とは、

津軽藩政時代に高杉組の大庄屋を代々つとめていた当宮舘地区の豪農對馬家の書院庭園として、

二度にわたる造庭工事のすえ完成された庭園です。

この庭は、明治23年春から明治38年秋までの15年の長い歳月をかけ、

当時の武学流造園の庭師では第一人者といわれた高橋亭山が造庭に着手したのがはじまりで、

これを昭和3年から亭山門人の池田亭月と外崎亭陽の二人が増改庭し、昭和11年に完成しました。

書院建物前を広くとり、飛びはねなければ渡って歩けないような二筋の大きな飛石を配し、

庭園奥に枯滝や枯池を設けて石橋を架け、右手背後に低い築山を、左手奥に小高い築山を築き随所に巨石を組み、

燈籠をたてるなど、当地方に伝わる大石武学流庭園の造庭技法が良く残されている庭園です。

(青森県観光情報サイトより)

田園風景が広がる弘前市郊外にある瑞楽園

入園料は無料ですが案内の方が見えて・・・

大石武学流庭園の特徴や歴史を説明してくださいました

この庭園を眺めながらお茶まで入れていただいて・・・

その節は大変お世話になりました

盛美園

青森県平川市

津軽には大石武学流と呼ばれる独特の作庭様式が伝えられており、

その典型とされるのが、国指定名勝の盛美園です。

明治35年より9ヵ年を費やして作庭されたといわれており、面積3,600坪(約1.2ha)の池泉廻遊式の庭園です。

大きく刈り込んだイチイの木は、天地を創造した神々をかたどり、

津軽平野と遠山を借景として取り入れ、庭石をきめ細かく配置し、装飾的にもすばらしい名園として有名です。

盛美園の一角にある盛美館は、一階が純和風、二階が洋風で建てられており、

鹿鳴館時代の特徴を表した和洋折衷の珍しい建物で、庭園と融合した独特の美しさをもち、

明治文化の面影を忍ばせています。

(青森県観光情報サイトより)

青森最後の庭園は盛美園

池の水が抜かれてたのはちょっと残念でしたが・・・

瑞楽園と同じく大石武学流の作品と聞いていたので・・・

作庭方式にもこだわって鑑賞すると

より味わいがある庭園に思えてきました

帰りの飛行機の時間が気になりだし

そろそろ青森県ともお別れです

季節はずれの台風21号が近づいてきて

翌日の便に乗る予定だった人も繰り上げで

満席状態で名古屋へと帰りました

最後までお付き合いいただきまして

ありがとうございました☆